On a vu plus haut que la carte distinguait, par bandes grossièrement parallèles, une succession de terrains métamorphiques, distincts par la roche d’origine, ainsi que de granitoïdes intercalés. Au §3.1, nous décrivons les roches métamorphiques de la série du Bas-Limousin, dans leur succession de degré croissant d’Ouest en Est, en montrant l’apparition des roches ortho-dérivées. Pour chaque type, la description part de l’observation des prélèvements sur un affleurement localisé. Au §3.2, nous décrivons de la même façon la succession des roches intrusives.

3.1 Roches métamorphiques

Elles ont déjà fait l’objet de présentations lors du troisième entretien, si bien que nous nous intéresserons principalement ici à l’origine des roches transformées, en se reportant aux documents antérieurs.

Rappelons les définitions utilisées pour distinguer les roches métamorphiques par leur roche d’origine : ceci est résumé par l’encadré ci-joint.

PARA…

La roche est d’origine sédimentaire

Exemples:

Grès Arkosique paragneiss Grès Arkosique paragneiss

Marnes paraamphibole Marnes paraamphibole |

ORTHO… La roche d’origine était magmatique

Exemples:

Granite orthogneiss Granite orthogneiss

Basalte orthoamphibole Basalte orthoamphibole |

META…(succession / transformation)

Préfixe accolé à la roche d’origine, lorsqu’elle est identifiée: métamorphisme faible à moyen.

Exemple: métabasalte. |

3.1.1 Roches para-dérivées.

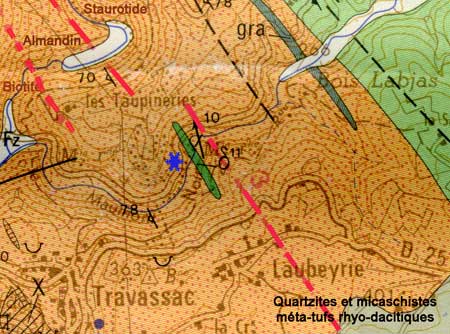

Nous avons déjà montré, lors des précédents entretiens (schistes et quartzites des carrières de Travassac), des exemples des roches les moins métamorphisées du secteur. En réalité, ces exemples sont pris dans la série dite de Donzenac, mais elle se trouve géographiquement tout à fait proche de la série dite du Bas-Limousin, dont il est question dans l’entretien. Pour cet entretien, nous nous intéresserons aux quartzites et micaschistes prélevés dans la zone étroite comprise entre les isogrades d’apparition du grenat et de la staurotide : figure 10.

Figure 10 : L’affleurement choisi, au lieu dit « les Taupineries », est au bord de la petite route D 170 qui suit le profond vallon du Maumont, à la sortie de Donzenac, et qui se dirige vers Chanteix. Il est pointé par l’étoile bleue sur le détail grossi de la carte BRGM déjà citée. Il est situé juste avant le lieu dit « Moulin du nègre », où apparaissent les premières staurotide, affleurement mentionné dans la notice de la carte géologique. |

|

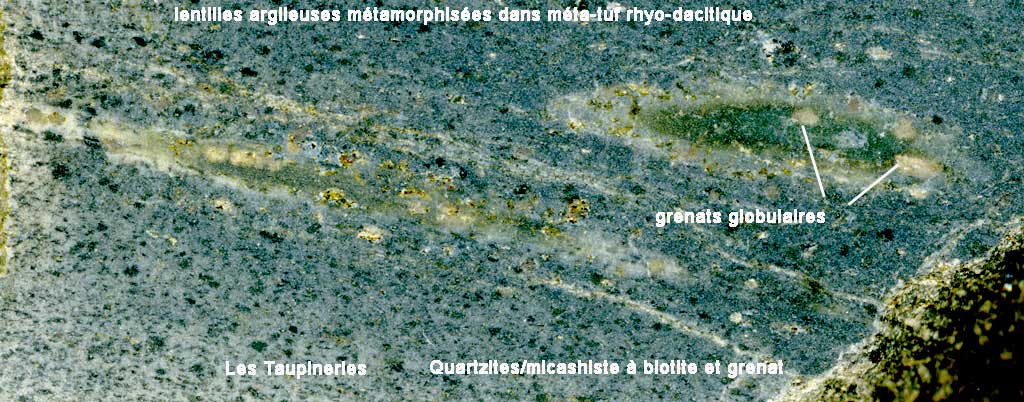

Il s’agit des schistes de mésozone codés sur la carte « tf ρ3χ », dont la description à partir de l’examen en coupes polies (figure 11) et lames minces (figure 12) est résumée ci-dessous .

tf ρ3χ : formations para-dérivées, dont les roches d’origine sont dans le haut de la succession lithostratigraphique. Ce sont des quartzites feldspathiques et des micaschistes àbiotiteetgrenats almandinsglobulaires. Lastaurotideest présente dans les termes les plus métamorphiques, en poeciloblastes. Grandes biotites poeciloblastiques, obliques sur la schistosité, témoins du maximum de métamorphisme, post-schistosité. Les roches d’origine sont destufs volcaniques, de composition rhyo/dacitique. Ce sont donc des méta-tufs. |

La figure 11 d’une coupe polie ainsi que les lames minces des figures 12a et 12b montrent l’origine sédimentaire composite de ces roches : une phase d’origine argileuse en lentilles où apparaissent les grenats et les silicates d’alumine, est mélangée à la phase volcanique détritique (méta-tufs). Les échantillons montrés ont été prélevés sur un affleurement situé juste avant l’isograde d’apparition des staurotides. Les plis sont visibles avec leurs charnières.

|

Figure 11

|

|

Figure 12a |

|

Figure 12b |

A la suite de ces quartzites et micaschistes codés « tf ρ3χ », on entre dans le domaine des « gneiss gris du Bas-Limousin » (figure 13), qui constituent une bonne partie de la mésozone et de la catazone ; ils sont codés «ζ2, ζ1-2 ».

figure 13 : l’affleurement échantillonné a été choisi au voisinage de la gare d’Aubazine, juste après l’isograde du disthène dans la zone du « gneiss gris ».

ζ2, ζ1-2 : formations para-dérivées, dont les roches d’origine sont cette fois dans le bas de la succession lithostratigraphique. Ce sont des gneiss gris, feuilletés, quartzo-plagioclasique à deux micas, de texture grano-lépidoblastique. Ils révèlent le grenat almandin et tous les silicates d’alumine. Ce sont des méta-grauwackes, dont la fraction volcanique rhyo/dacitiqueest emballée dans une matrice argileuse aboutissant à la pélite. Cette dernière permet l’expression des silicates d’alumine. |

Nous avons repris certains clichés du troisième entretien pour les illustrer, et pour mettre en lumière, cette fois, la « roche origine » : figures 14 et 15. Ils sont stratifiés en séquences gneissiques de grain très variable, exceptionnellement riches en minéraux index, grenats, staurotide et silicates d’alumine, soulignant l’importance de la composante argileuse dans la roche d’origine .

|

Figure 14

|

Figures 14 et 15. coupe polie et dessin d’interprétation faisant apparaître la texture et la paragenèse à almandins et silicates d’alumine des gneiss gris ζ 2 de la gare d’Aubazine. |

|

| |

Figure 15

|

D’après le chimisme de ces gneiss, ce sont des méta-grauwackes : ils correspondent à d’anciens sédiments terrigènes peu évolués et constitués au départ d’une fraction clastique (claste=fragment) emballée dans une matrice à composition argileuse. La fraction clastique est d’origine probablement volcanique, de composition voisine de celle des tufs du complexe volcano-détritique, sus-jacent dans la pile stratigraphique.

L’encadré ci-dessous donne les définitions des termes usuels pour désigner les sédiments détritiques, comme les pélites, les tufs et les grauwackes…

Dénomination des divers types de sédiments détritiques, à l’origine des roches métamorphiques para-dérivées. - silts: sédiments fins, grains 4μ à 60μ

- pélites: silts argileux

- Grauwackes: roche lithique, à grains de 60μ à 2mm, cimentés par ciment argileux. Grains de minéraux ou de roches magmatiques…

- Tufs volcaniques: fragments projetés de quelques mm et cendres. Éventuellement soudés. |

La figure 16 replace, sur le fond de la carte géologique simplifiée, les noms des minéraux index le long des isogrades d’apparition.

|