3.1.2.Roches ortho-dérivées

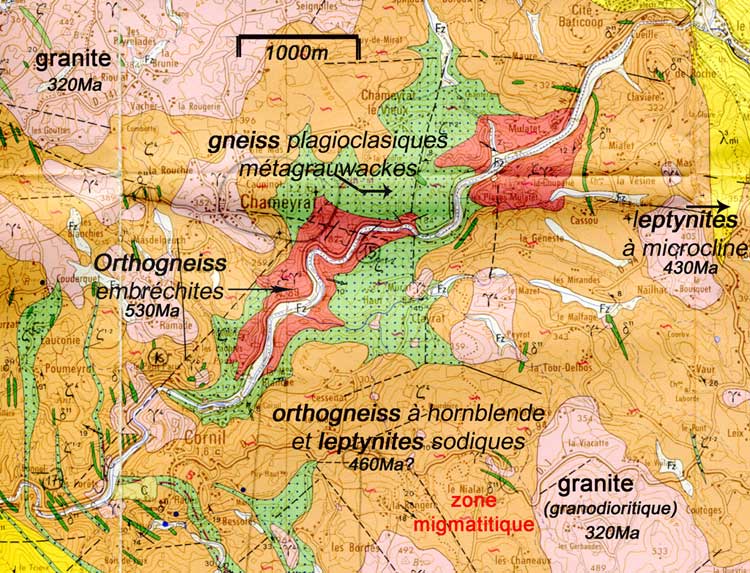

La figure 17 montre, superposé au fond de la carte géologique simplifiée, la nature de la roche d’origine pour les principaux affleurements, en distinguant roches para et roches

ortho.

Les ortho-gneiss de Cornil rζγ3 et les ortho-leptynites codées λ3 mi (Aubazine, figures 18,19, 20) ont été déjà évoqués, voire décrits, dans des entretiens précédents.

|

Figure 18 |

|

Figure 19 |

|

Figure 20 |

Figure 18 : foliation dans la leptynite d’Aubazine, au Puy de Pauliac

Figure 19 : coupe polie dans une leptynite d’Aubazine aplitique.

Figure 20 : A Aubazine, les maisons anciennes sont construites en leptynite. |

L’encadré ci-dessous donne une vue synthétique des différentes roches ortho-dérivées, avec leur codification sur la carte géologique, leur nature, et leur origine déduite de l’analyse de la texture et du chimisme. On constate que ces roches se rencontrent toutes à proximité -et au cœur- de l’anticlinal.

Dans l’esprit de ce septième entretien, il faut s’efforcer de trouver la nature de la roche d’origine de ces roches ortho, de la même façon que l’examen de la texture et du chimisme ont permis de comprendre celle des roches para.

Ancienneté de la roche d’origine |

Code carte géologique,

et nature |

Roche d’ origine |

530 Ma

cambrien |

rζγ3

Gneiss Oeillés,

embrèchiques |

Dérivent de granites Calco-alcalin Monzonitiques |

460 Ma ? |

ζ4

Gneiss leptyniques |

Dérivent d’anciens corps plutoniques |

435 Ma |

λ3

Leptynites d’Aubazine |

Dérivent d’anciens granites potassiques |

Ortho-Leptynites.

Ainsi les leptynites*, codées λ3 mi, dites leptynites d’Aubazine, présentent une texture foliée très homogène (figure 18) sans le moindre vestige de stratification ou de litage pré-métamorphique.

Elles sont traversées d’anciennes aplites : figure 19. La microcline rose domine, et la composition est celle d’un granite alcalin à tendance potassique. Nous verrons au §4 de l’entretien que les méthodes de datation, appliquées dans ce cas, complètent les connaissances sur ce granite comme « roche d’origine ».

Ortho-gneiss leptyniques et migmatites.

Nous allons maintenant nous intéresser aux roches ortho au cœur de l’antiforme, toujours au bord de la rivière Corréze : les différents affleurements apparaissent sur la carte agrandie de la figure 21. Le terrain métamorphique dominant est l’ortho-gneiss ζ4, de la formation dite des leptynites d’Albussac, de couleur grise, ayant une texture et une composition leptynique. La teneur en silice est élevée, et le caractère sodique marqué.

*Leptynite : gneiss leucocrate à grain fin, à quartz et feldspaths alcalins dominants. La foliation est assez peu marquée à cause de la faible teneur en ferro-magnésiens, micas et amphiboles. La roche se débite souvent en pavés : figure 20.

|

Figure 21 Fuseaux d’amphibolites δ11 sécants sur les leptynites

|

Le terrain métamorphique est recoupé par plusieurs corps importants de granite dit « de Cornil » γ4, qui est en fait une granodiorite dont on verra qu’elle est la cause de l’anatexie intense, post-métamorphique, qui a fait évoluer une vaste zone de gneiss vers des migmatites. Le site de l’entrée ouest du tunnel de Cornil, avec ses affleurements de grande ampleur, très frais grâce aux travaux, est particulièrement utile pour comprendre les phénomènes qui se sont produits au contact entre le granite.

Les figures 22 à 24 montrent les blocs de gneiss « emballés » dans le granite, et partiellement fondus à son contact. Les panneaux de migmatite ont été pliés et étirés ; certains mobilisats (zones fondues) ont subi le boudinage, et toutes ces déformations se sont produites avant la mise en place finale et le refroidissement.

|

|

Figure 22

|

Figure 23

|

Figures 22, 23 et 24 : des panneaux de gneiss ζ4 ont été emballés dans le magma du « granite de Cornil », au moment de l’intrusion, et ont subi un début de migmatisation. |

|

| |

Figure 24

|

Embréchites.

La formation ortho la plus originale au cœur de l’antiforme est constituée par deux boutonnières traversées par la Corrèze entre Pont de Cornil et Mulatet : il s’agit d’embréchite, un ortho-gneiss qui a été porté à une température juste en dessous du début de migmatisation. Son faciès est amygdalo-rubanné ( voir entretien N°II), et la foliation est à peine marquée par les feuillets discontinus et ténus de biotite : figure 25 et encadré.

Figure 25 : coupe polie dans un échantillon d’embrèchite de Cornil rζγ3. C’est un gneiss blanc, homogène et non lité. Sa texture est amygdalo-rubanée, à lits centimètriques à Qz, microcline et plagioclase. La foliation est marquée par de minces filets de biotite.Yeux reliques de monocristaux de microcline, en amandes avec queues de recristallisations polygonales.

Les feuillets leucocrates se transforment par place en amandes et yeux feldspathiques centimétriques alignés dans les plans de foliation : figure26. Il s’agit de feldspaths reliques, automorphes, qui signent l’origine ortho de la roche. La figure 27 prise sur une coupe perpendiculaire à la foliation montre un faciès en tache et réseau flou, comme si il y avait eu début de fusion. Le leucosome, très homogène, a subi une recristallisation polygonale : on donne à ce type de gneiss, quelque peu limite, le nom d’embréchite. Le chimisme est celui de granites calco-alcalins monzonitiques. Embréchite vient du grec embrexo = imbiber.

Figure 26 Figure 26

|

Figure 27  |

|

Figure 26

Figure 26