3.3 Roches magmatiques intrusives

Dès l’introduction de cet entretien consacré au métamorphisme régional, notre attention a été attirée par le fait que le vaste ensemble métamorphique de l’anticlinal était recoupé par de très nombreux massifs, ou corps, intrusifs. Et le §3.1 nous a bien montré, à propos des ortho-gneiss ζ4, qu’il n’était pas possible d’ignorer ces intrusions, si l’on voulait comprendre la migmatisation conséquente de certains terrains.

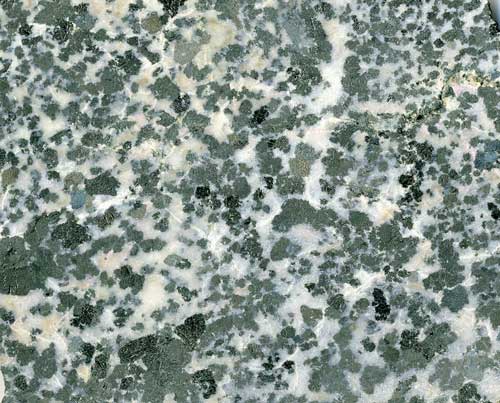

Il est donc utile de les avoir au moins identifiés sur le terrain. Les distinguer des roches métamorphiques ortho, auxquelles elles ressemblent par le chimisme, est toujours aisé puisque par définition elles ont une structure non foliée et une texture différente. De plus leur disposition géographique, par rapport aux zones métamorphiques en bandes parallèles, conduira à une interprétation en termes d’histoire post-métamorphique de la région. Ces massifs sont toujours sécants par rapport à l’organisation des terrains métamorphiques : voir la carte simplifiée de la figure 17.

Nous avons déjà mentionné l’importance du grand massif de « granite de Cornil » γ4, au centre de l’anticlinal et des nombreux petits corps de même nature.

Toutefois, à mesure que nous nous éloignons de la bordure ouest de l’anticlinal et que nous nous rapprochons de la région de Tulle, et de la partie la plus orientale, la composition des terrains évolue pour faire place à un caractère de plus en plus basique, manifesté par les amphiboles. Celles-ci apparaissent massivement dans la tonalite de Ste Féréole, puis deviennent très visibles sur le terrain par la multiplication de petits corps d’amphibolites à hornblende et andésine, parfois de quelques mètres, tous orientés suivant l’axe prédominant dans l’anticlinal, c'est-à-dire l’axe sud-est/nord-ouest : figure 21 en bas à gauche. Ce sont les fuseaux étroits, codés δ11, recoupant les leptynites d’Aubazine λ3 mi et les ortho-gneiss de la formation des leptynites d’Albussac ζ4, représentés sur la figure 28 ci-dessous.

figure 28 : leptynites d’Albussac, échantillonné dans la carrière de Bonnel.

Tonalite.

Sur la carte géologique, un autre massif intrusif, sécant sur les zones métamorphiques, est particulièrement visible: c’est la tonalite, disposée en un arc allongé, interrompu au Nord et flanquant le cœur de l’anticlinal sur ses deux cotés, Est et Ouest. Elle est codée η2. Les affleurements de roche fraîche sont fréquents dans la région de Ste Féréole : figures 29 à 31. La tonalite est une diorite plus ou moins quartzique à gros grains de hornblende, et à feldspath andésine ; c’est donc une roche nettement basique, où le feldspath potassique est rare : figure 31. La figure 30 est un grossissement de la figure 29 en lumière polarisée, où le pléochroïsme* des cristaux automorphes de hornblende apparaît.

*pléochroïsme : variations de couleur de certains minéraux en lumière polarisée non analysée. Exemple : biotite et amphibole.

Figure 29: coupe polie de tonalite de Ste Féréole. La figure 30 montre un grossissement de la même coupe en lumière polarisée non-analysée, faisant apparaître le pléochroïsme des cristaux de hornblende, passant d’un bleu soutenu au gris foncé. Sur la figure 31, le grossissement fait apparaître de petits cristaux de microcline rose entre les grands cristaux de hornblende clivés. |

Hornblendites.

La figure 32 est un cliché d’une coupe polie d’un prélèvement au voisinage des tonalites de Tulle : il s’agit d’un affleurement de ségrégation quasi-monominérale de hornblende,. La notice de la carte géologique l’explique ainsi :

« les hornblendites résultent vraisemblablement de l’assimilation imparfaite des amphibolites par les tonalites lors de leur mise en place. »

|

Figure 32 : coupe polie dans un prélèvement de hornblendite au nord de la ville de Tulle. Les lignes de clivage diffèrent suivant l’orientation de la coupe par rapport à l’axe des prismes. |

|